Je dois avoir l’air d’une autoproclamée « fan de tueurs en série » qui « trouve leur psychologie fascinante » mais je vois jure que si ces trois séries qui ont capté mon attention dernièrement ont pour commun de mettre en scène un stalker doublé d’un serial killer, c’est un total hasard !!!

You, par exemple. Je veux vous parler de cette série depuis décembre !!! on peut carrément dire depuis l’année dernière ! et j’imagine bien que vous en avez déjà entendu parler entre temps… Je doute même de l’utilité de faire les présentations, mais bon… au cas où…

« You », produite par Greg Berlanti et Sera Gamble, adaptée du roman de Caroline Kepnes, diffusée sur Lifetime et plus tard sur Netflix, est une série qui tourne autour de Joe (incarné par nulle autre que Penn Badgley), libraire du coin et accessoirement, stalker, et sa relation avec Beck (Elizabeth Lail), écrivaine en devenir et, du coup, stalkée.

J’ai commencé en grande partie pour Shay Mitchell (qui joue le rôle de Peach Sallinger) mais aussi parce que c’est tout à fait mon genre de série. Pas le genre de teen drama dont j’ai l’habitude mais quand même un truc bien trashy qui, malgré tout, sait nous tenir en haleine.

Et au moins, You assume. Ca n’a rien d’une histoire d’amour, et tout d’un thriller. On n’est pas dans un cas comme celui de Fifty Shades of Grey où on nous romantise l’idée d’une relation « dangereuse », où Joe pourrait passer pour un anti-héros qui, certes, a quelques problèmes mais n’en reste pas moins désirable. Clairement, dès les premières minutes du premier épisode, on nous fait comprendre que le type est dangereux.

Et ce n’est pas non plus le genre de tueur charismatique auquel on pourrait s’attacher malgré ses crimes, loin de là ! Étonnamment, derrière les grands airs qu’il se donne, il n’est pas plus intelligent que n’importe quel autre mec blanc au coin de votre rue qui se croit plus malin qu’il ne l’est parce qu’il a lu un livre et qui croit savoir ce dont une femme a besoin mieux qu’elle. Tous ne vont pas aussi loin que Joe bien sûr, mais tendances meurtrières à part, il n’a rien de bien spécial, on connait tous-tes un mec dans dans son genre. C’est sûrement ce qui fait le plus peur : Joe pourrait finalement être n’importe qui, il a juste un accès internet et la chance d’avoir une « proie » qui vit au rez-de-chaussée et qui n’a pas de rideaux pour couvrir ses grandes baies vitrées. En plus, il est lourd, adore s’entendre parler, c’est un porc qui se masturbe dans la rue, bref, même celles et ceux qui auraient pu le trouver mignon au début vont voir leur fantasme s’effondrer.

Mais parlons plutôt de Peach. Comme je vous le disais, ce personnage est ce qui m’a d’abord attirée chez You, mais quel potentiel gâché… Je m’étais peut-être un peu fait des films en regardant les bandes annonces mais je pensais vraiment que la série allait davantage se concentrer sur la dynamique Joe VS Peach qui, n’est pas tout à fait stable non plus, mais qui comprend dès le début que Joe n’est pas net. Au final, *spoilers*elle n’a pas été une menace si importante pour lui ; elle a bien essayé d’éloigner Beck mais elle n’a jamais été proche de lui dire la vérité à propos de lui, et aussitôt son homosexualité a été confirmée qu’elle a été tuée sans jamais avoir eu la chance de s’accepter, et de vivre une relation heureuse et saine avec une femme… ça fait toujours plaisir !!!*fin des spoilers*

Malgré ça, je me suis quand même bien amusée, et je ne crache pas sur les miettes de pain qu’on m’a donné (voir Shay Mitchell en sugar mommy, un rêve qui se réalise). C’est divertissant, on n’a pas le temps de s’ennuyer, et on a quand même souvent des sueurs froides : le suspens, la tension, le dégoût, l’air de rien, tout ça est maîtrisé ! Les personnages sont, certes, quasiment tous détestables, mais c’est fait exprès, c’est le but, et ce n’est pas pour autant que la série justifie les actions de Joe envers eux.

Avec 10 épisodes, c’est une série qui se dévore ; mon seul regret, c’est qu’elle… continue. Les toutes dernières secondes ont tout gâché ! Elles étaient en trop, la boucle était bouclé, il n’y avait plus rien à raconter, mais il a fallu qu’on s’arrête sur un cliffhanger et la promesse d’une saison 2 qui, à mon humble avis, n’aura pas les éléments nécessaires pour être aussi bonne que la première, mais bon… je ne vais pas dire que je ne serai pas au rendez-vous… j’ai juste peur d’être déçue !

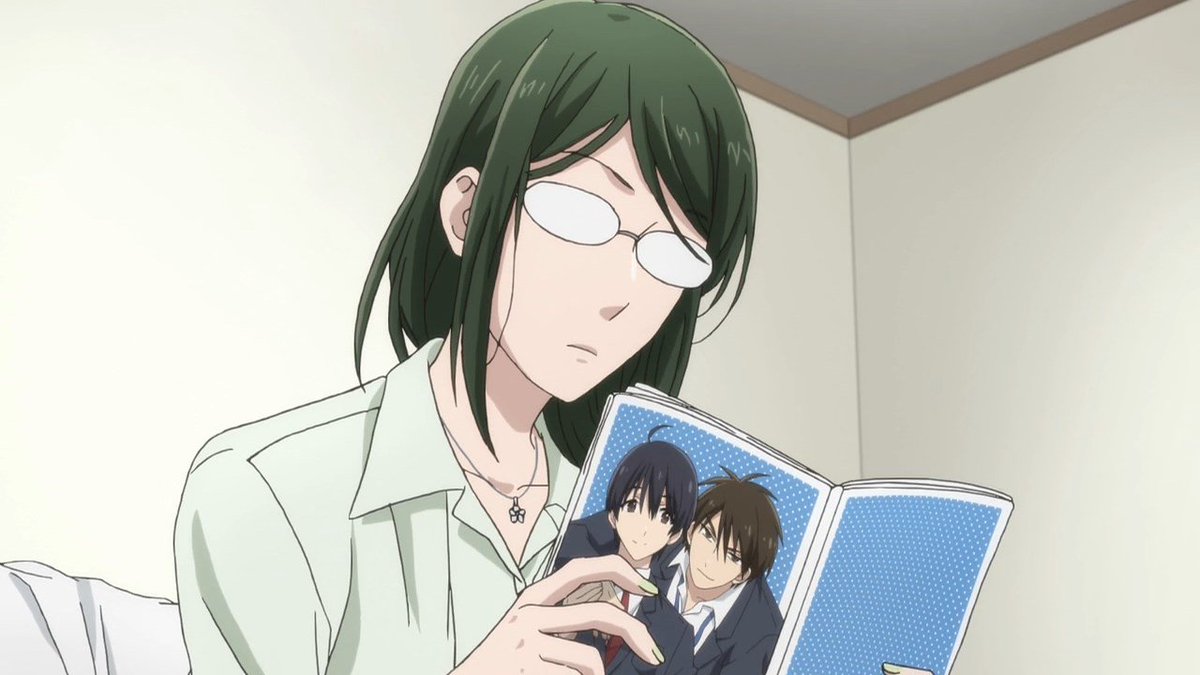

Tout ça, ça me fait penser à une autre série. Plus précisément, un webcomic. Où là encore, on est face à un tueur en série, et une relation malsaine, super malsaine, mais que des gens arrivent malgré tout à percevoir comme romantique. Vous savez déjà de quoi on parle puisque vous avez vu l’image : Killing Stalking.

J’en ai fait l’éloge quand la série débutait encore, et… je ne sais plus si j’en avais reparlé entre temps, j’ai la sensation que oui mais je n’arrive pas à remettre la main sur l’article, mais… bref, là où je veux en venir, c’est que, entre temps, j’ai complètement décroché parce que la deuxième partie était NULLE. C’était relativement chiant, et une fois qu’on approchait de la fin et qu’on avait enfin l’impression d’avancer dans l’histoire, on est bêtement revenu au point de départ, et en prime, la toute dernière scène était crade, vraiment crade. Je n’aimais plus la direction que ça prenait, et les nombreuses pauses de l’autrice m’ont laissé penser qu’elle était non seulement fatiguée mais aussi sûrement en manque d’inspiration, et ça se sentait.

Je pensais que c’était fini entre cette série en moi, j’en avais trop vu, mais… j’ai appris, par hasard, que le chapitre final était sorti en mars et, j’avoue, ça m’a quand même rendue un peu curieuse. J’ai donc lu toute la troisième partie d’une traite et…

Disons que c’était intéressant. Plus qu’intéressant, c’était surtout satisfaisant, satisfaisant de voir cette histoire se conclure. Le dernier chapitre m’a laissé une drôle de sensation, mais j’imagine que c’était l’effet recherché. Même si, à mes yeux, les deux dernières parties étaient clairement moins bonnes que la première, on ne peut pas nier que c’est quand même travailler ; Koogi, l’autrice, a laissé traîner tant de petits détails qui montrent que depuis le début, rien n’était laissé au hasard, et qui donnent envie de relire complètement l’oeuvre une fois qu’on l’a terminée pour voir tout ce qu’on avait manqué comme indice à la première lecture (et j’adoreeee ça).

Je vais parler de la fin plus en détails dans le paragraphe qui suit, surlignez pour les spoilers ! *début spoilers*J’ai remarqué que beaucoup de gens n’étaient pas satisfaits de la fin, et espéraient encore un chapitre supplémentaire, un épilogue, quelque chose de plus pour vraiment clôturer l’histoire, mais… plus je pense à cette fin, plus je l’apprécie. Sangwoo a eu la fin qu’il redoutait je pense : il est mort seul, détesté du monde entier, sans que personne ne sache jamais la vérité sur les véritables circonstances de la mort de ses parents, et surtout, il est mort de la manière dont sa mère avait essayé de le tuer, étouffé par un coussin (d’ailleurs, je ne l’avais jamais remarqué avant qu’une autre fan le souligne sur un forum, mais tout au long de l’histoire, Sangwoo ne dort jamais avec un coussin à cause de ce traumatisme). S’il a eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait, il n’aura en tout cas sûrement pas pu le voir et a sûrement dû s’imaginer que c’était sa mère qui revenait pour le tuer. Et tout ça, on ne l’a même pas vu, on l’apprend de la bouche d’une mamie un peu sénile qui l’a tué sur un coup de tête parce qu’il faisait trop de bruit ; c’est une mort à priori un peu bête, on se demande si ce n’est pas une blague, mais quand on y pense, c’est un bon choix que de ne pas lui avoir donné une mort théâtrale. Que Sangwoo, qui se croyait tout puissant et s’était donné un droit de vie ou de mort sur les autres, connaissent une fin si ironique et pathétique est finalement ce qui a le plus d’impact.*fin des spoilers*

Au final, je ne sais même pas si je peux dire que j’en recommande la lecture ! Je ne peux pas dire que cette histoire ne m’a pas marquée, ni même qu’elle ne m’a pas plu… au contraire.

Cela dit… même si Killing Stalking appartient de toute évidence à un genre qui n’est pas au goût de tout le monde, j’hésiterais même à le recommander aux amateur-ices de thrillers tant certains passages sont… moralement discutables. Je suis surtout mitigée par rapport aux scènes de sexe.

La relation entre les deux protagonistes n’est jamais romantisée au sein de l’oeuvre, et je trouve même que Koogi dépeint bien ce type de dynamique abusive où l’un fait régner la terreur et l’autre développe des mécanismes de défense pour rationaliser et accepter la situation dans laquelle il est piégé. Il n’y a pas une once d’amour dans cette relation, et ça transparaît aussi dans leurs relations sexuelles, où pour Sangwoo il s’agit uniquement de dominer, contrôler, humilier ; dans son cas, il n’y a même pas d’attirance physique, et il insiste là-dessus à mainte reprise (Koogi a d’ailleurs dit qu’il était hétéro, et cette information divise mais en tout cas, pour moi, c’est évident que c’est le cas). Quant aux sentiments de Bum, il est clair depuis le premier chapitre qu’ils ne sont pas sains, et de par son passé et ses traumatismes, son rapport au sexe ne peut pas l’être non plus ; c’est normal pour lui « d’offrir » son corps pour calmer Sangwoo dans ses excès de colère.

Et malgré tout ça… quand je me penche sur la façon dont ces scènes sont dessinées… je ne peux pas m’empêcher d’avoir l’impression que, bien que violentes, elles ont pour vocation d’être érotiques, excitantes. L’histoire est parfois (souvent ?) teintée d’un fanservice qui n’a vraiment pas lieu d’être, Bum est sexualisé à outrance dans des moments censés traiter de sujets sérieux,… c’est normal pour une oeuvre comme Killing Stalking d’être dérangeante, mais dans ces cas-là, ce n’est… pas pour les bonnes raisons.

Ceci étant dit, même si certains aspects m’ont dérangée, je ne peux pas nier que j’étais à fond. C’est intense comme lecture et il faut vraiment savoir dans quoi on se lance avant de commencer, mais… je suis contente de m’être décidée à reprendre malgré ma déception vis à vis de la deuxième partie.

On termine sur mon gros coup de cœur : The Assassination of Gianni Versace. Et ça, c’est en fait le sous-titre de la série, qui s’appelle en vérité American Crime Story, et si le nom vous dit quelque chose, c’est parce que c’est un genre de spin-off d’American Horror Story, mais qui se base sur des faits réels. La première saison était centrée sur le procès d’O.J. Simpson (et je ne l’ai pas regardée parce que ça ne m’intéressait pas vraiment), et la deuxième traite du meurtre du créateur de mode Versace, et plus largement, du tueur en série Andrew Cunanan (que j’ai regardée seulement parce que je trouvais la miniature sur Netflix jolie).

Car oui, en 1997, Gianni Versace s’est fait tiré dessus sur les marches de sa villa, et ce que la plupart des gens ignorent, c’est qu’il était la cinquième victime d’un tueur en série.

Ce que j’ai beaucoup aimé, c’est que American Crime Story nous prend par surprise. Autant dans le titre que dans la promo qui a été faite autour, cette série nous est vendue comme une série traitant de Versace. Et ce n’est pas faux ! Le première épisode s’ouvre sur sa mort, et plusieurs épisodes lui sont consacrés. Mais la série va plus loin que ça, en faisant le portrait d’Andrew Cunanan et en montrant ses autres victimes, celles qu’on oublie car elles ne sont pas célèbres, et qu’on a ignoré à l’époque parce qu’elles étaient gays.

The Assassination of Gianni Versace ne se contente pas de retracer les événements qui ont précédés le meurtre du créateur. Elle dénonce ! Pourquoi les autorités ont laissé ces meurtres se produire alors qu’ils avaient le coupable sous leurs yeux ? Parce que c’était un homme gay, qui tuait d’autres hommes gays, et à cette époque, encore plus qu’aujourd’hui, ce n’était pas quelque chose dont la police se souciait. La série dénonce l’homophobie qui teinte non seulement cette série de meurtres mais aussi la société de la fin des années 90 en général.

Elle humanise aussi les victimes, déjà en en parlant, mais surtout en nous montrant qui elles étaient au-delà de leur fin tragique. La chronologie de la série permet d’apprendre à connaître Jeff Trail, Lee Miglin, et, en essayant d’imaginer le cours des événements, tente de rendre justice à David Madson, souvent soupçonné d’être un complice alors qu’il était plus certainement un otage.

Le seul détail qui me chiffonne, et ça, je l’ai appris avoir terminé la série, c’est que les familles des victimes n’ont jamais été contactées avant ou pendant la production, et des détails de la vie de Gianni Versace et Antonio d’Amico ont été complètement inventés lorsque ce n’était pas du tout nécessaire (*spoilers*par exemple, la réaction très théâtrale d’Antonio quant il découvre le mort de Gianni dans le premier épisode, ou encore sa tentative de suicide dans le dernier épisode. Des scènes très dramatiques et gratuites, qui sont loin de la réalité, d’après Antonio d’Amico lui-même*fin des spoilers*).

C’est regrettable mais je ne pense pas qu’il faille complètement jeter la série pour autant, je suis quand même contente qu’elle existe parce qu’elle met en lumière des problèmes sociaux importants qu’on a mis sous le tapis au moment des faits.

C’est drôle parce que… la série est donc de Ryan Murphy… et j’aime ses séries une fois sur deux, on a une love-hate relationship lui et moi, mais là… pour moi, c’était un sans faute, j’ai tout adoré. La réalisation est top, les couleurs sont superbes, c’est si plaisant à regarder, et le choix des musiques est excellent (est-ce que j’écoute Vienna d’Ultravox à fond depuis que j’ai regardé cette série ? OUI !!!). Tout ça bien sûr porté par le fantastique cast… Darren Criss !!! Au début, j’avais du mal à ne pas voir « le mec de Glee » mais il est tellement bon dans ce rôle que j’ai vite été convaincue par sa performance. Je ne connaissais pas Edgar Ramírez mais quelle révélation !!! Et je n’aurais pas pensé à Penélope Cruz pour ce rôle et pourtant… ça fonctionne très bien ! Quant à Ricky Martin, ah… je suis juste sincèrement heureuse qu’après des années dans le placard il puisse jouer ce genre de rôle (et il le fait bien).

Si je dois vraiment recommander une des trois œuvres que je viens de présenter, c’est celle-ci. Ca m’a tellement plu et j’ai tant envie d’en parler que ça m’arrangerait vraiment que tout le monde regarde…